いつもダンロップ並びに弊社テニス用品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

【ダンロップメッセンジャー】は、みなさまへ特別な情報提供をすることで、【ダンロップ】をより身近に感じていただくためのものです。

みなさまと一緒に良い商品を作り、ダンロップからの情報発信を目指すものです。

もう40年以上前になりますが、テニスが世界的な大ブームになった時代がありました。当時、青山のテニス専門店でアルバイトしていた筆者は、若いお客さんでいっぱいの店内で、ラケットの説明・注文受けをするのに大わらわ。

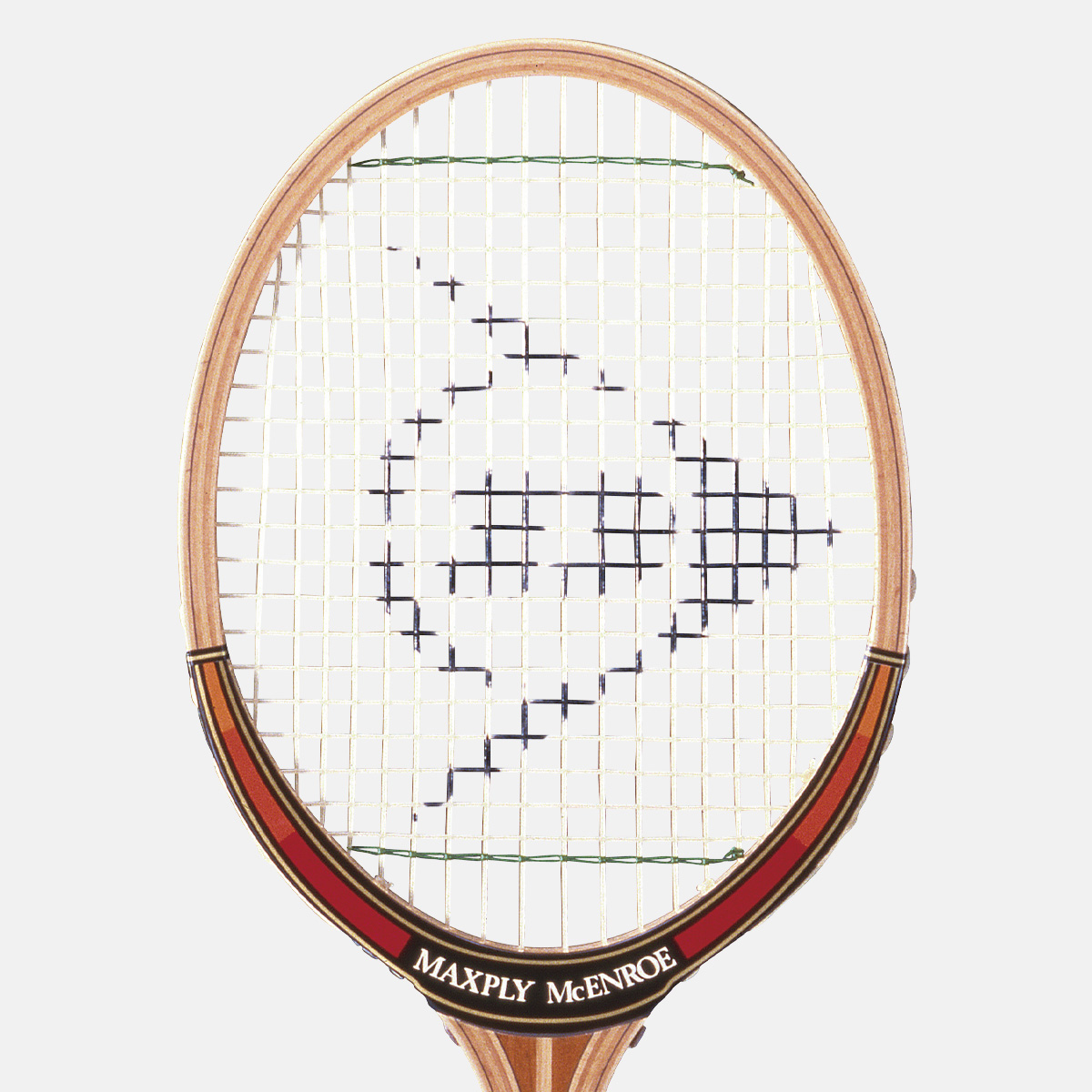

ラケットが「ウッド製」→「カーボン製」へ切り替わる時代……、張り上がったラケットの仕上げをするのもアルバイトの仕事で、暇さえあれば『飾り糸』をストリングに巻いていました。

んっ? 『飾り糸』ってナニ?

今では、そう思う人がほとんどでしょう。当時は、ストリングが張り上がると、ストリング面の上部と下部に、色の付いた細い糸を巻き付けていました。それが『飾り糸』で、まぁラケットの装飾的アクセントと言いますか、まさに「飾り」くらいの扱いなんです。

ただ当時も、一つだけ役割があり、ゲームを始める前にサーブ権を決める際、ラケットをコートに立てて「スームス or ラフ?」と言いながら、クルクルッと回す。相手はラケットが倒れる前に、たとえば「ラフ!」と言います。今は、グリップエンドのブランドマークの上下によって「アップ or ダウン?」という、あの役割です。

でも当時は、倒れたときの「飾り糸の巻き付け方」が、「表/裏」を示しました。飾り糸の巻き付け方には規則があり、巻き付ける方向を一定にします。つまり、片面は「平坦:スムース」、反対側が「でこぼこ:ラフ」に巻き付けられるのです。

フレームのカーボン化が完了した時点で、『飾り糸』は姿を消しました。明確な理由はわかりません。アメリカ流の「アップ or ダウン?」が日本にも定着したせいかもしれませんね。なので、ネットで「飾り糸」と検索すると「サーブ権を決めるときに……」としか出てきません。だれもが、それで片付けてしまっています。

でも、もっと古い時代の……もちろんナチュラルガットが張られたラケット集めてみると、とても細い糸が、ストリング面の上下だけでなく、インパクトエリアにも、いろんなスタイルで巻き付けられていることがわかります。

いろんなタイプの巻き付け方を調べた結果、筆者が導き出した答えは、「ストリングがズレないように補強していた」……らしいということです。昔のナチュラルガットは、現代よりもはるかに強度が低く、とても切れやすいものでした。縦糸と横糸がズレて擦れ合うと、互いに削り合って、そこから切れやすくなります。それを防ぐために、飾り糸で縦横の交差部分を、ズレにくいように「簡易固定」したのだと考えられます。

その昔、筆者は「糸がズレて擦れちゃうのがダメなら、ズレないように交点を瞬間接着剤で固定しちゃおう!」と、実際にやってみました。たしかにちょっとはズレにくくなるのですが、それよりもなによりも……飛ばないんです。ストリング交点を完全に固定しちゃうと、ストリング面の弾力を低下させてしまい、飛びが悪くなるんだ! ということを、そこで学びました。

現代のルールでは「ストリングによって構成される面よりも、上に飛び出るようなものを装着してはダメ」というルールがあるので、昔の飾り糸を再現することはできませんが、あれは「ただの飾り」ではなく、ちゃんとした「機能」を持っていたのでした。

今では、その存在を知る人も少なくなってしまいましたが、スナップバックなんて考え方がなかった時代、みんなそれなりに工夫していたんですね。筆者と同年代の仲間と「飾り糸ってさぁ……」という話をすると、みんな懐かしがります。

「補強目的」から「飾り」へ、そして「不必要」とされて姿を消した『飾り糸』……そんなのがあったんだぁ〜と、知ってあげてください。

松尾高司氏

おそらく世界で唯一のテニス道具専門のライター&プランナー。

「厚ラケ」「黄金スペック」の命名者でもある。

テニスアイテムを評価し記事などを書くとともに、

商品開発やさまざまな企画に携わられています。

また「ダンロップテニス」のサポーターも務めてもらっています。